现在的黄国平是腾讯AI实验室的高级研究员,从世俗意义上来说,他践行了那句印在很多山区孩子校服上的“知识改变命运”,也证明了这句话不是一些人奋力排斥的主流灌输。

现在的我是《南风窗》的记者,谈不上多成功,但最起码在喜欢的城市做着喜欢的事,我觉得这也是一种改变命运的特征。

可以想到,聊到这里定有人会想起那个提问了上千年的问题——寒门是否难出贵子?这是个极其复杂的问题。

在更多的讨论里,大家把焦点放在个人的奋斗程度之上。个人奋斗当然重要,黄国平就是一个很好的例子。但这不是唯一的因素,除却个人的努力,均衡的教育资源、良好的经济状况、足够的家庭投入和开放流动的社会阶层结构,都是不可忽视的影响因素。

我们无法为这个问题做出回答,只是希望,想用知识改变命运的那些人,可以得到更多的支持,可以有开放的赛道。

生活里的光亮

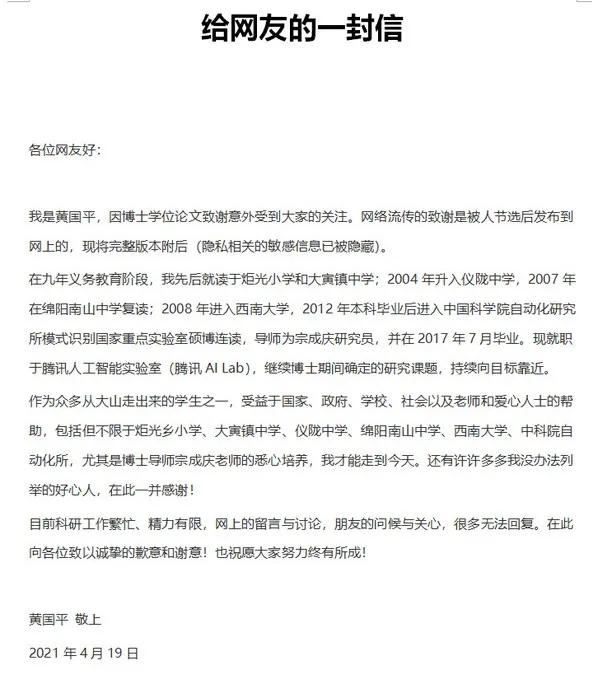

《致谢》迅速走红后,黄国平在今天(4月19日)做了回应,并公布了完整的“致谢”内容。这也很好地回应了一些网友对“致谢”内容的微词——为什么不感谢导师?感谢了,只是把感谢词和对象放到了最后。

黄国平在《给网友的一封信》中说,“作为众多从大山走出来的学生之一,受益于国家、政府、学校、社会及老师和爱心人士的帮助。”这绝不是一句空话,我也作为一个同样从山区走出来的学生,深刻地体会到“出山之路”是无法一人走完的。

《给网友的一封信》

黄国平的至亲之人相继离开,但一路上总有一些扶助之人。如他提到的“兄长般的计算机启蒙老师”、“对我照顾有加的师母”、将他引入科学大门的导师,这些人都像是一盏盏烛光,为他踽踽独行的路提供光亮。

苦难的人生或许并不值得报以感恩,但对漆黑的路途中提供微光的人应该倾囊相报。

我得承认自己的这些文字,有着“鸡汤”的嫌疑,但来自他人扶助的温暖自己是亲身体验过的。

所以对感恩一词我尤其感触,更觉得接受他人光亮的人不仅要回馈更多的光,还要将这种光亮传递下去,递给那些还在黑暗中的人,这才是“光”的本义。

在我高中的时候遇到一位老师,逢周末时会让我们这些村里来的学生去他家补课,无偿的。对家境贫寒的学生他还提供午饭和晚饭。

后来我高考落榜,也是他坚持让我复读,不让我以凑合的心态去一所职校读那个完全不喜欢的汽车维修与销售专业。

《山海情》剧照

我曾经问过他为什么愿意耗费精力、财力无偿给我们补课。他说他也从山区走出来,深知一个农村孩子成材的不易,也说在他“出山”的路上受过不少人的扶助。现在我毕业近7年,那位老师的家里周末依然会挤满学生。

也是在复读那年,我原先的政治老师得知了我来自山村,且父母均外出务工,她就突然成了一个像亲属般的存在。她们家里面吃什么好吃的,定会留一份给我带来,时不时会把我从教室喊出去,往我手上挂上一袋子水果,也经常把有用的试题和资料塞到我的手里。所以她成了我复读时为数不多不会故意躲避的老师,也是我求学生涯中的“光亮”。

我大二的时候,她骤然离世,之前的相约我错过了,葬礼我赶上了。

因为这些经历,看到黄国平的《致谢》,便很能感同身受。黄国平不光是一个个体,而是很多从农村和底层走出来孩子的缩影,只是他比大多数人优秀很多。但他们这些人身上的特质和送给我们的“礼物”是一致的,那便是:

努力、坚韧、感恩。