文| 沈彬

对于传播了“杨振宁去世”的失实消息,应该怎么处理呢?其实,于今年进入《民法典》时代之后,对传播的民事法律责任做了详细的厘定,在公民的名誉权、隐私权和公民的正当表达权之间做了精准平衡,让大家能说话,还要负责地说话。

一方面,《民法典》第1024条规定:“民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。”另一方面,《民法典》也保障批评监督权利,甚至在一定程度上留下了“容错空间”。

事实上,名人之死的“乌龙”不断。比如,2015年著名歌手于文华就传播过“著名作曲家阎肃去世”的消息。再比如,前几天著名的香港艺人吴孟达去世的时候,也发生过信息波折:2月27日下午,吴的好友吴志雄朋友圈曝光,吴孟达已经走了,其另一位好友又否认了,事实上,吴孟达还是在当天去世的。

互联网传播的高速性、社交分享的裂变效应,迭加了现代医疗抢救技术因素(很多医学抢救是在心脏停止之后还在继续,导致了死亡界定的困难性),让“被去世”屡屡发生。

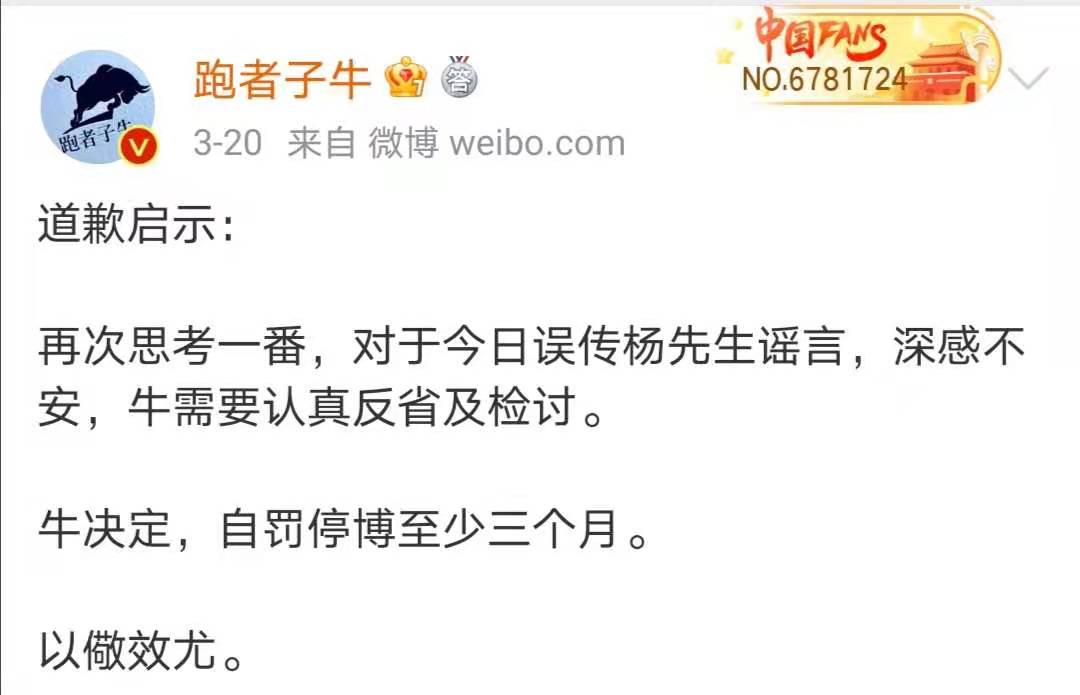

对于“被去世”的失实信息,应该做出仔细厘定,到底是“故意造谣”还是“误传”,是情况翻转,还是恶意诽谤?既不能够放纵恶意造谣,也不能对事出有因的误传一棍子打死,还得分清责任。

网友评论

《民法典》第1025条规定,“行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为,影响他人名誉的,不承担民事责任”。要注意到,这一“免责条款”并不限于机构媒体的新闻报道,而是覆盖了所有“行为人”,包括自媒体、社交媒体以及网民言论,只要是“实施新闻报道、舆论监督等行为”,原则上就可能免责,这其实是为广大网民说话、自媒体表达留下空间。

但是有三种情形例外:1.故意捏造事实;2.“对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务”;3.侮辱性言辞。

第1、第3项很好理解,主观上故意捏造虚假事实,或者哪怕事实本身没有问题,但是表达带有侮辱性,当然应该构成侵权。而第2项“对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务”的界定,恰恰是《民法典》对于自媒体时代“传播”责任的明确。

在社交媒体时代,“传播”是一项重大的责任,特别是对于大V来说,不能“来料照登”,挂一个“网友爆料称”后面就可以胡说八道。但是,传播信息的“合理核实义务”也是有边界的,《民法典》第1026条就列举了是否“尽到合理审核义务”的判定标准,比如:内容来源的可信度;对明显可能引发争议的内容是否进行了必要的调查;内容的时限性;受害人名誉受贬损的可能性,等等。

当下,很多事件的消息源自自媒体,既要防止自媒体成为造谣、传谣的天堂,也要避免动辄得咎,万马齐喑。大家在传播“爆炸性消息”时,还需要提升自身的媒体素养、“尽到合理审核义务”。