李元婧 近影

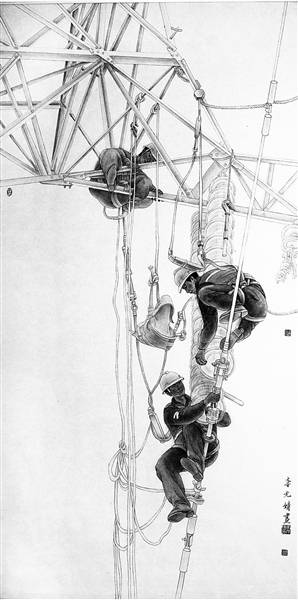

《高速奠基者》

《凉山服饰节》

《城市之光》

■记者 杨心梅

人物

李元婧 四川省美术家协会会员,成都市美术家协会会员,乐山市美术家协会会员,嘉州画院画师。结业于中国国家画院承办的“2017文化部全国画院创作人才培训班”,现为乐山市文化艺术研究所副所长。

作品《编花篮》入选四川省首届当代工笔画大展;作品《高速奠基者》获四川省第四届青年美术作品展优秀奖,入选四川省美术作品展览;作品《都市风情》入选四川省第五届新人新作美术展;作品《朵洛乡彝人》入选四川省第七届新人新作美术展、首届四川艺术节“文华奖·美术作品展”、锦绣天府——四川首届妇女美术作品展;作品《凉山服饰节》获第二届“群星璀璨”四川省群文美术·书法·摄影优秀作品展三等奖;作品《世界如锦 心如梭》入选2020厦门全国(小幅)工笔画双年展。

印象

初识李元婧,因为市文旅大楼“楼道画廊”里的一幅《马里冷就》——青山白云倒映在湖中,彝族少女在湖边牧羊、嬉戏,人与自然构成一幅和谐的画面,让人心安神定。

是怎样的性格才能绘出这样的作品?记者不禁对李元婧其人充满好奇。接触后发现,李元婧身上恬静、稳重的气质,正好与画作相呼应。

从小接触美术,大学就读于乐山师范学院油画专业,研究生阶段却出乎意料地从油画转投国画的怀抱,在四川大学艺术学院重新起航……李元婧的美术经历不如她外表和性格那样平和,反而像是平静湖面下饱含力量的暗波,颇有些“传奇”。

尽管大家都说油画偏重色彩,更容易抓人眼球,更容易出成就,但对李元婧而言,她却希望以自己之所学,与乐山得天独厚的自然风光和深厚的国画底蕴相互浸润,探索不一样的画风,成就不一样的自己。

对话

记者:你是如何与美术结缘,并最终选择以此作为终生职业的?

李元婧:和美术结缘还是受家庭影响。父亲喜欢书法绘画,家里也有几位从事美术相关职业的长辈,耳濡目染中受到了一些艺术熏陶。

刚开始学习美术,我只是把它作为个人兴趣爱好,没想过成为终生职业。但通过多年学习,拥有了一定的绘画基础,我觉得既然已经在这条路上走了这么久,就应该勇敢地继续走下去。在坚定了自己的发展方向之后,我有意识地不断进行学习和思考,逐渐对绘画有了自己的认识、理解,技法也得到了更多提升。

当然,把一件事情当作兴趣和作为从事的事业,其中差距非常大。如果仅仅只是兴趣,那么画画就是业余的一个消遣,想画就画,不想画可以暂且搁置;但如果你将它作为事业,或者说终生追求的话,就必然会为此牺牲掉很多时间和精力。比如以前读书时,我的同学大多会选择在假期外出旅行、看电影、玩游戏,但我却选择了画室,沉浸于画作,精进自己的技艺,希望在不断的量变中去探寻质变。特别是从本科毕业升入研究生后,我更是大胆地选择了从油画转到国画,从零再出发。

在我学习的路上,我也不断地阅读与美术相关的专业资料,通过一些专业平台向专业人士学习,不断了解自己和更高水平画家之间的差距,在追求更高更好的同时,更加热爱这份职业。

记者:作为市文化艺术研究所副所长,如何平衡日常工作事务和创作之间的关系?

李元婧:我现在主攻工笔画,它与写意画对称,是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。工笔画创作一般先画好稿本,稿本常常需要反复修改,然后准备好几个色调的色稿备选,接着用笔勾勒、层层渲染,最终才能取得形神兼备的艺术效果,非常耗时费神。

而且绘画需要连续性和创作欲,我在日常工作中确实少了一些完整的时间来进行创作,但工作也是生活的一部分,所以必须找到平衡的方式。对我来说,我的选择是上班时认真工作,空闲时间绘制小幅作品,假期则沉浸于大尺寸创作之中。虽然看起来个人时间被“挤压”了,但我甘之如饴。

记者:未来,你在美术创作上有什么期待?

李元婧:在探索个人美术创作方向上,其实有过迷茫,但比较明确的是自己更偏向于人物工笔画的创作。这应该算是工笔画中比较难的一个分类,我在前期学习和探索的过程中,创作了一些关于建筑工人、彝族同胞等题材的作品,虽然得到了业内认可,但我感觉还有很多可以探索精进的部分。另外,我不想把自己的作品局限在纯粹的写实上,更希望能够有一些新的元素在里面,所以也在尝试将工笔画新技法融入画作当中。

我曾有幸前往彝族地区,被当地淳朴的民风和浓郁的色彩所震撼。在我心里,彝族文化是乐山多元文化中很重要的一部分,值得被定格,所以我希望通过自己的创作展现他们的风采。随着时代发展,彝族文化也在求新求变,所以在创作中,我会有意识地在保留彝族传统文化特色的基础上加入新的内容,让民族的和现代的有一个碰撞,迸发出不一样的火花。(本文图片由受访者提供)