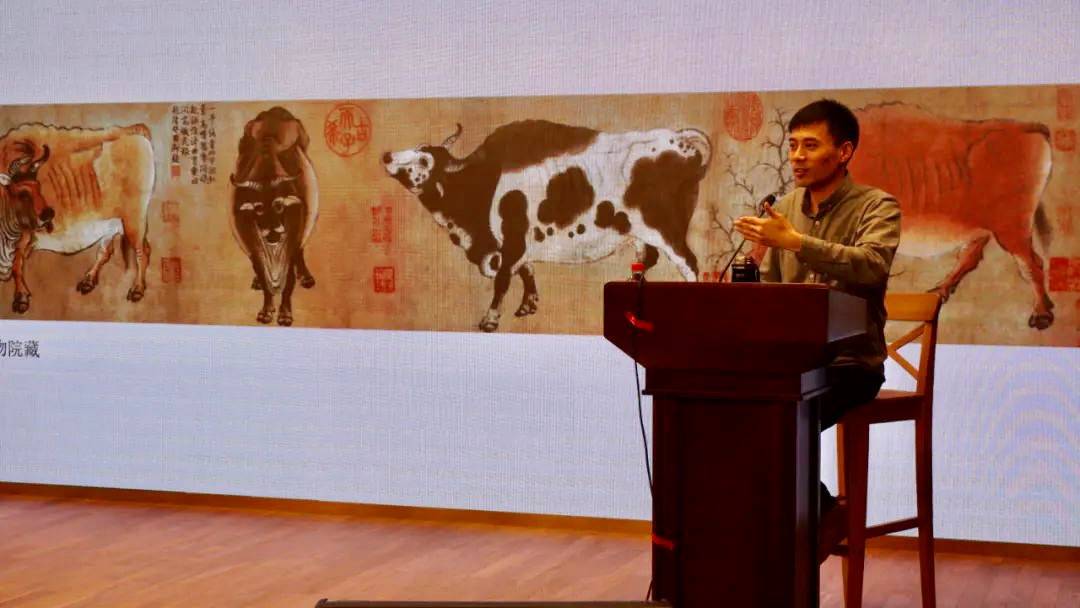

东方网3月21日消息:今年是牛年,你知道哪些耳熟能详的画牛作品?为什么中国文人偏爱画牛?3月20日,行知读书会之“文博淘宝季”第二站,上海博物馆书画研究部副研究馆员颜晓军聚焦中国历史上的画牛作品,带大家感受中国古画里的牛有多“牛”。

“牛在人类的历史上是相当重要的,伴随着人类文明整个过程,从狩猎的原始社会,慢慢过度到我们后来农业社会。”颜晓军一上来就强调了牛的重要性,在最早的典籍里面都有记载。

《周易》中说:“坤为牛。”王弼《疏》说:“坤象地,任重而顺,故为牛也。”颜晓军解释,人们把牛比作坤卦,把马比作乾卦。牛是阴卦的象征,和马比起来更加厚重,行动更缓慢,但是牛仍然相当有爆发力,人们认为这种爆发力和能量可以映射到人的精神状态中,于是将牛当作神来崇拜。在神话故事里,炎帝的形象就为“牛首人身”。

(传)唐 梁令瓒 五星二十八宿神形图 镇星(局部)日本大阪市立美术馆藏

在《五星二十八宿神形图》中,牛作为神祇,是最重要的五星之一——土星的代表。牛是神灵,也是祭神的最高级别的“牺牲”,用牛来祭祀,在古代称为“太牢”。

《楚辞?天问》中有商王亥赶着牛车到有易氏地区,有易之君杀王亥,夺其牛群的记载,说明在商代用牛拉车已很普及。汉初,天下凋敝,将相出门亦乘牛车。牛车行走缓慢而平稳,且车厢宽敞高大,如稍加改装,在车厢上装棚施幔,车厢内铺席设几,便可任意坐卧,形成偏爱。魏晋,诸王乘犊车,以云母饰“云母车”,带屏蔽、驾八牛。

北宋 张择端 清明上河图卷(局部) 故宫博物院藏

除了乘坐牛车,人们也采用直接骑牛的方式,骑牛者一般为牧童,或是高人、闲散之人。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。至灵宝函谷关时,受关令尹喜之请著《道德经》。老子为“东方圣人”,东方为青色。后世遂以水牛为“青牛”。

明 张路 画老子骑牛 台北故宫藏

农耕是牛的重要功能之一。春秋战国时期,铁犁出现,人们开始用牛犁耕并逐渐推广。“鞭春牛”是吴越传统年俗。立春日,造土牛以劝农耕,州县及农民鞭打土牛,象征春耕开始,以示丰兆,策励农耕。《周礼·月令》记载:“出土牛以送寒气。”这一风俗盛于唐、宋两代,宋仁宗颁布《土牛经》后,鞭土牛的风俗传播得更广了。

古代帝王非常重视耕作与蚕织,这两类重要的农事活动经过总结与描绘后,形成了耕织图。清代画家陈枚所画的耕织图册就详细刻画了耕作的主要过程。“明明垂柳下,春水满山田。农夫寒带雨,耕破一溪烟。”耕牛,在天地间行走,步伐织成最美的诗。

清 石涛 黄山游踪册 故宫博物院藏

清 陈枚 画耕织图册 耕 台北故宫藏

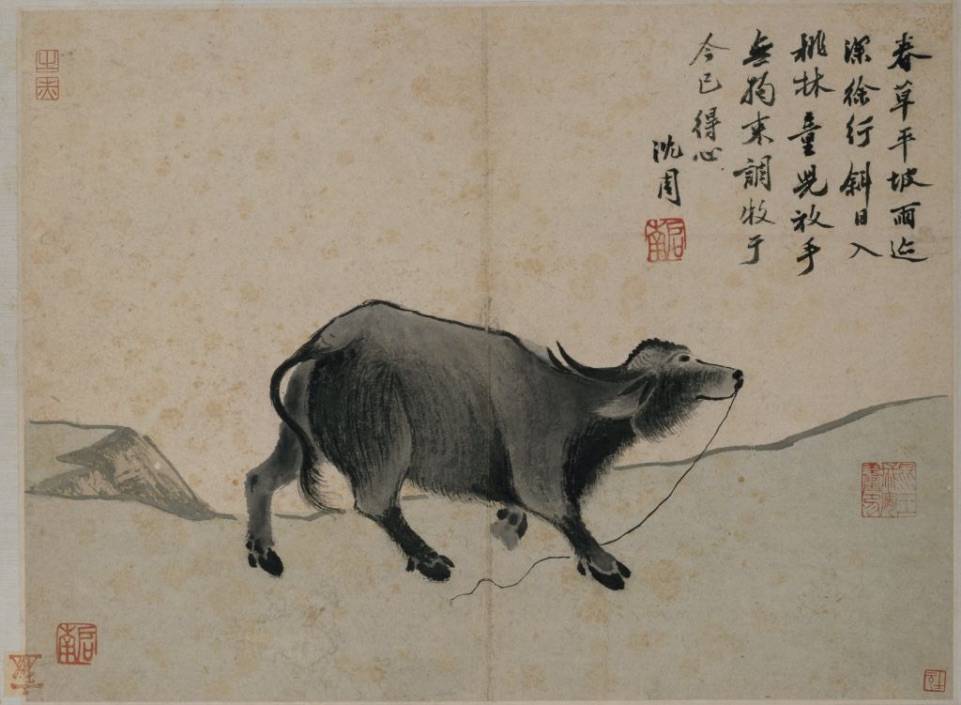

牧牛是人们很乐于表达的领域,无论是诗歌、绘画,还是书法。牧童骑着牛吹着横笛的样子,给人以非常放松的精神畅游。

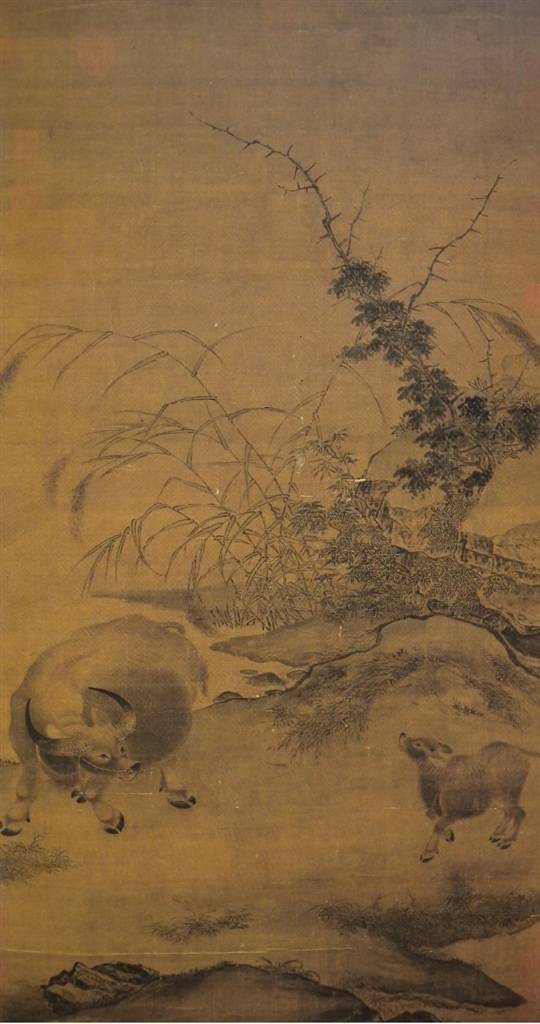

南宋 平畴呼犊图轴 台北故宫藏

宋代画院画家的状物能力达到了巅峰,南宋画家李迪所画的《风雨归牧图》尤为生动。颜晓军介绍,这幅画描绘了夏天暴风雨即将来临,两个牧童骑在牛背上,急急忙忙赶回家的场景。前面的牧童为了避开狂风,在牛背上蹲坐,拼命拉住斗笠不让它掉下去。后面牧童的斗笠不小心被风吹掉了,他大概发出了声音,于是前面的牛和牧童都回头看,想知道发生了什么。画面情节性很强,十分生动。

南宋 李迪 风雨归牧图轴 台北故宫藏

人们还用手指印来表现牛,清代指画家高其佩的这幅牧放图就是用大拇指指纹画成的。

明 沈周 卧游册·牧牛 故宫博物院藏

清 高其佩 指画牛图页 辽宁省博物馆藏

牛在人们心中的形象是任劳任怨、勤恳踏实的,但同时牛也极具爆发力,斗牛的场面显示了牛之野性和凶顽。颜晓军以“戴嵩画牛”为例,有一天一个小牧童看到了戴嵩的一幅斗牛图,牧童认为牛打架的时候会把斗牛的力气用在角上,尾巴抽缩在大腿中间,现在画上的牛却是摆动着尾巴在斗,这幅画画错了。如今一些少数民族仍然保留了“斗牛节”传统。台北故宫这幅传为戴嵩的《斗牛图》正体现了牛的勇猛。