自从2020年下半年以来,就已经有多种新冠变异病毒开始在全世界流行。目前看来,对于其中某些变异病毒,现有新冠疫苗的有效性受到一定影响,有所降低。比如最早在南非发现的B.1.351突变株。这种病毒在刺突蛋白(S)的受体结合区域出现了几个关键突变,显著改变了自己的“外观”,从而使病毒逃逸了人体免疫系统的识别。

近期发表的数据表明,英国牛津大学和阿斯利康公司合作开发的腺病毒载体疫苗对南非突变株B.1.351的预防能力从接近80%骤降到10%。Novavax公司开发的重组蛋白疫苗,对南非突变株的保护作用从原本的90%下降到了50%。

那如果新冠疫苗继续变异,使得现有疫苗都不再具有保护作用了,我们该如何应对?其实早在70多年前,科学家们早已经面对同样的难题,只不过主角不是新冠,而是流感病毒。今天我们就一起来了解下人类是怎么对待这个难题的?

流感的前病毒时代

在古代文明中很可能就已经存在流行性感冒,这可能是由于早期人类与驯养的动物宿主近距离接触所致。随着城市化进程的发展,从16世纪到19世纪,与流感的典型临床描述相一致的急性呼吸道疾病流行变得越来越频繁。流感在整个历史上除了表现为反复频繁的季节性流感之外,还会以大流行形式定期肆虐人间。尽管流感大流行很可能在20世纪之前发生,但由于它们的发生早于现代微生物学和免疫学时代,因此这些报告的科学数据很少。

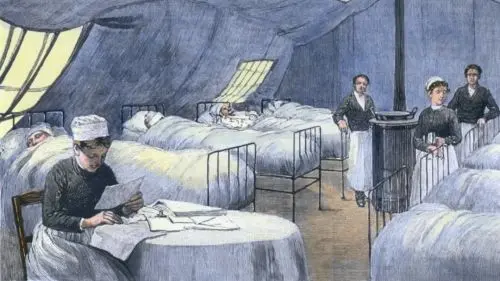

1889-90年的“俄罗斯流感”流行遍及了整个欧洲

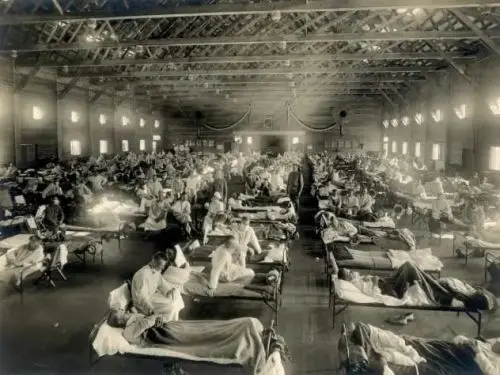

1889年至1890年的流感大流行已经很严重,流行病史学家认为可能预示了1918年的大流行。1918年的流感大流行正巧发生在第一次世界大战这一背景下,导致了人类历史上前所未有的流行病传播速度和破坏规模的发生。在不到一年的时间里,全球有超过5000万人死于流感。

1918年的西班牙大流感是历史上感染人数最多,病死人数最多的一次流感大流行

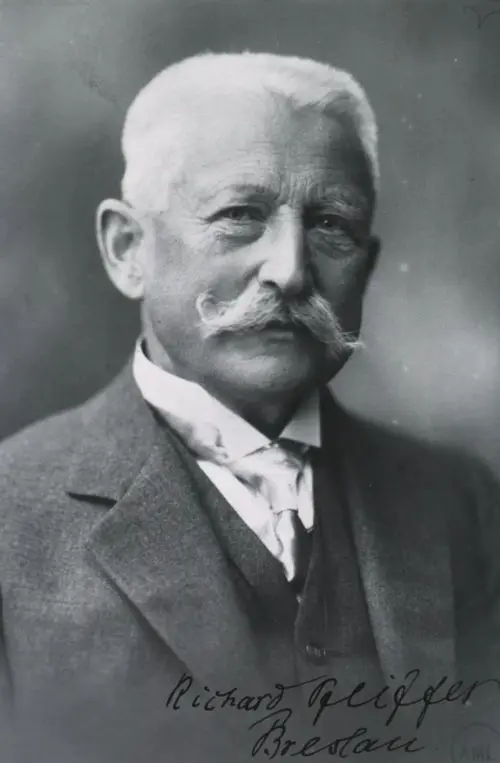

尽管存在争议,但二十世纪初期的一个普遍假设是,流感是由细菌引起的。1892年,德国细菌学家理查德·菲佛(Richard Pfeiffer)在罗伯特·科赫(Robert Koch)的引领下,从感染患者的鼻腔分泌物中分离出一种细菌,并且以其名字命名为菲佛杆菌。由于当时科赫在学术圈的地位至高无上,所以此后数十年里,这种细菌一直被多数人公认为是引起人类流感的病原体。

理查德·菲佛曾以为自己发现了导致流感的病原体

当然,一直也会有不同的声音出现,一些科学家发现在很多流感死亡者的体内并不能分离培养到菲佛杆菌,但这些反对者也始终不能说清楚到底是什么引起了流感。

分离鉴定流感病毒

一直到1931年,1918年大流行发生后的13年,美国的病毒学家理查德·肖普(Richard Shope)(1901-1966年)从哺乳动物宿主中分离到了流感病毒。这份病毒取材于肖普1928年在爱荷华州调查猪霍乱流行时从猪体内获得的一份标本。肖普在普林斯顿的实验室中,通过向鼻内滴入呼吸道分泌物(分离自有或没有感染猪的肺和淋巴结组织的悬浮液)在健康猪中诱发了猪流感的临床综合征。研究进一步还证明了病原体可以在动物连续传代过程中维持。

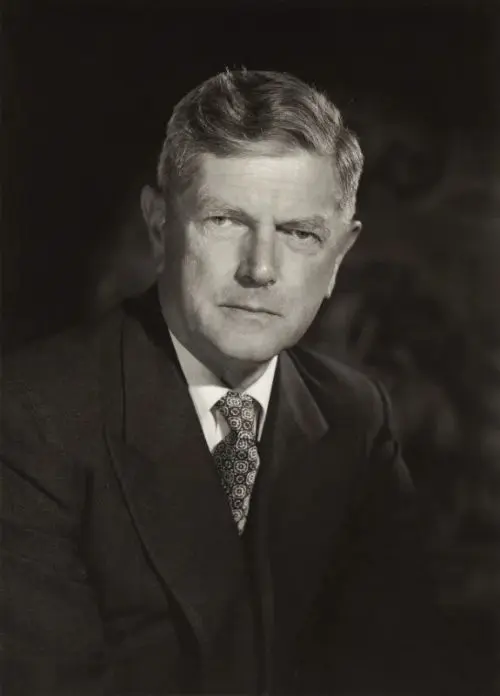

肖普发现流感的病原体时,西班牙流感已经发生13年

1933年,英国国家医学研究所的克里斯托弗·安德鲁斯、威尔逊·史密斯和帕特里克·莱德劳报道了使用肖普的方法从人类感染者的喉咙冲洗液中分离出一种病毒。紧随英国科学家的发现,来自其他多个大洲的研究人员也得出了证实性的结果。

在对于流感病毒有了基本认识的基础上,实验室病毒培养技术的发展为开发针对流感病毒的疫苗铺平了道路。在1930年代初,古德帕斯丘报告在鸡胚的绒毛膜囊中成功培养了鸡痘病毒和牛痘病毒。

澳大利亚医师弗兰克·麦克法兰·伯内特(Sir Frank Macfarlane Burnet)曾在英国国家医学研究所的安德鲁斯实验室工作,回到墨尔本的实验室后,伯内特开始研究流行性感冒,并于1940年成功地在鸡胚的尿绒毛膜囊中培养出了甲型流感病毒。在鸡胚中培养流感病毒有助于对其生物学进行研究,并使其有可能产生大量病毒以用于诊断分析和疫苗的开发。

澳大利亚的伯内特首先在鸡胚中成功培养流感病毒

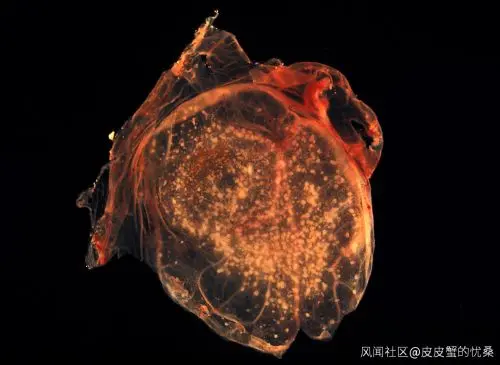

接种了天花病毒的鸡胚尿绒毛囊膜腔

如果伯内特仅凭他在微生物学上的发现,他的职业生涯就足以令人羡慕。他为理解噬菌体和微生物遗传学、动物病毒、实验室微生物学、Q热以及流感病毒都做出了重要贡献。然而,在57岁时,他做出了一个重要的决定,将工作重点完全转移到免疫学上,这种先见之明的策略,导致他提出了克隆选择理论来正确解释抗体的多样性,并转向他因发现免疫耐受现象。为此伯内特于1960年与彼得·梅达瓦尔(Peter Medawar)分享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。